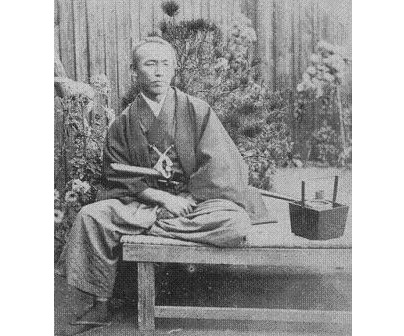

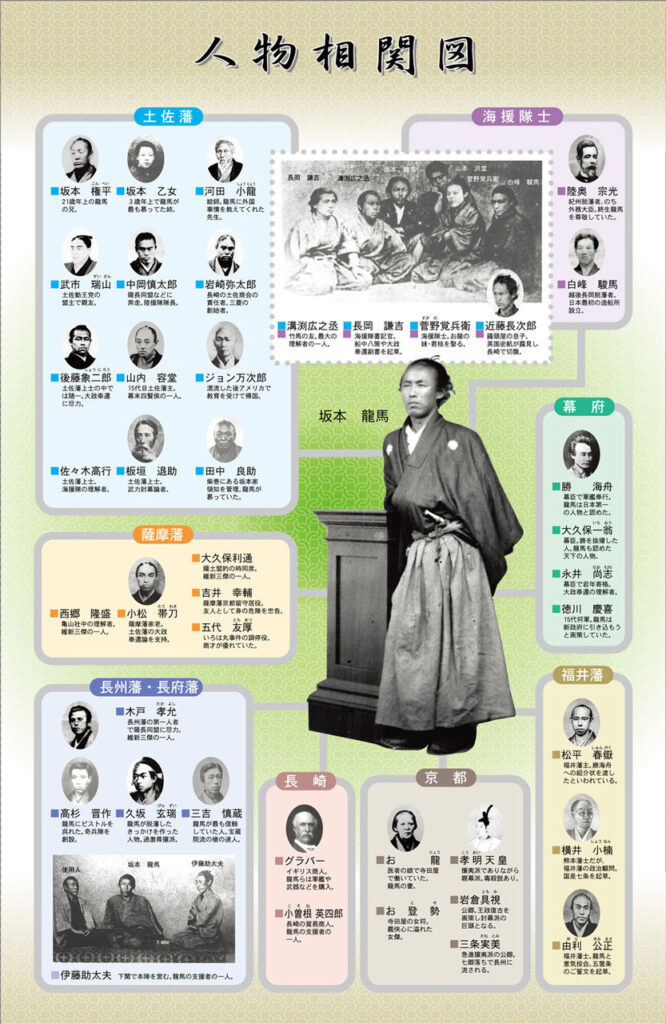

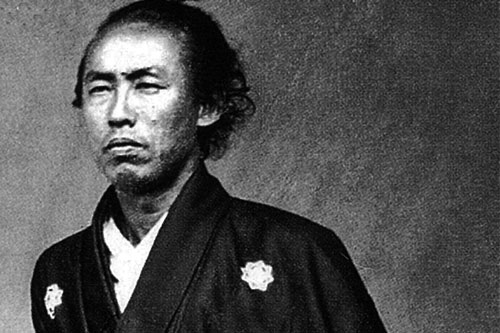

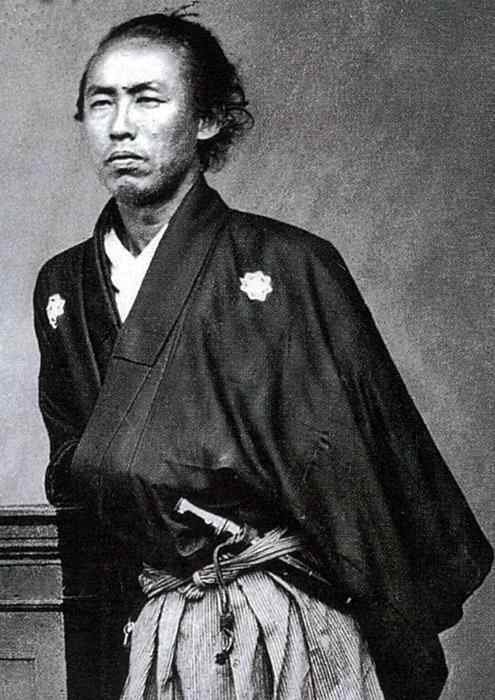

坂本龍馬 坂本龍馬 さかもと りょうま 天保6年11月15日〈16年1月3日〉 慶応3年11月15日〈1867年12月10日〉は、江戸末期、土佐藩出身の政治活動家である。幕末の倒幕運動で指導的役割を果たした。脱藩して諸国を駆け巡り、土佐龍馬会ホームページへようこそ ごあいさつ 高知市神田の和霊神社は、脱藩を決意した坂本龍馬が立ち寄り成就を祈ったと言われています。 その後の龍馬の活躍はご存知のとおり。 日本の夜明けをつくった龍馬がその第一歩を印します。 文久2年土佐勤王党 坂本龍馬人物伝 土佐勤王党 (とさきんのうとう) 文久元年(1861年)幕末の土佐藩において結成された政治組織。 首班は当時江戸にいた武市半平太。 血盟書はその直後に武市自身の手により土佐に持ち帰られ、最終的には0人余の参加者を集めることになった。 その構成は下級武士や郷士・農民などが主だった。 坂本龍馬、中岡慎太郎なども一時参加したが、武市と考えが合わず、

貸切 坂本龍馬 ツアー 桂浜 坂本龍馬記念館 和霊神社 日根野道場 誕生地の碑 土佐の英雄ゆかりの地 3時間 選べる出発時間 空港送迎可 高知市発 高知の観光 遊び 体験 レジャー専門予約サイト Veltra ベルトラ

坂本龍馬 土佐神社

坂本龍馬 土佐神社- 坂本龍馬(さかもとりょうま)は、江戸末期を生きた、今でいう高知県に当たる土佐藩出身の志士です。 数々の偉業を残してきた龍馬ですが、一言で何をした人かとまとめると、薩摩・長州という二大藩に同盟、つまり 「薩長同盟」を結ばせ、「旧体質な江戸幕府を倒すきっかけを作った」 ことでしょう。 坂本龍馬 これにより幕府は天皇に政治をする権限を返す、つまり「大政奉郷士坂本家は5代目当主の 直寛 (姉・千鶴の次男で龍馬の甥)のときの明治30年( 17年 )に一族を挙げて北海道に移住した(土佐訣別)ため、現在は高知には郷士坂本家の人々はいない。 直寛は、 武市半平太 の後に武市家を継承した 武市安哉 らとともに、キリスト教精神に基づく活動や 自由民権運動 を行っており、この考えによる理想のまちづくりを夢見て、新天地である北海道に移住した

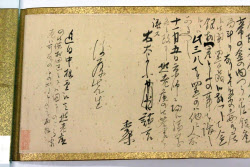

龍馬直筆の手紙草稿 暗殺直前 土佐藩の重臣宛て 日本経済新聞

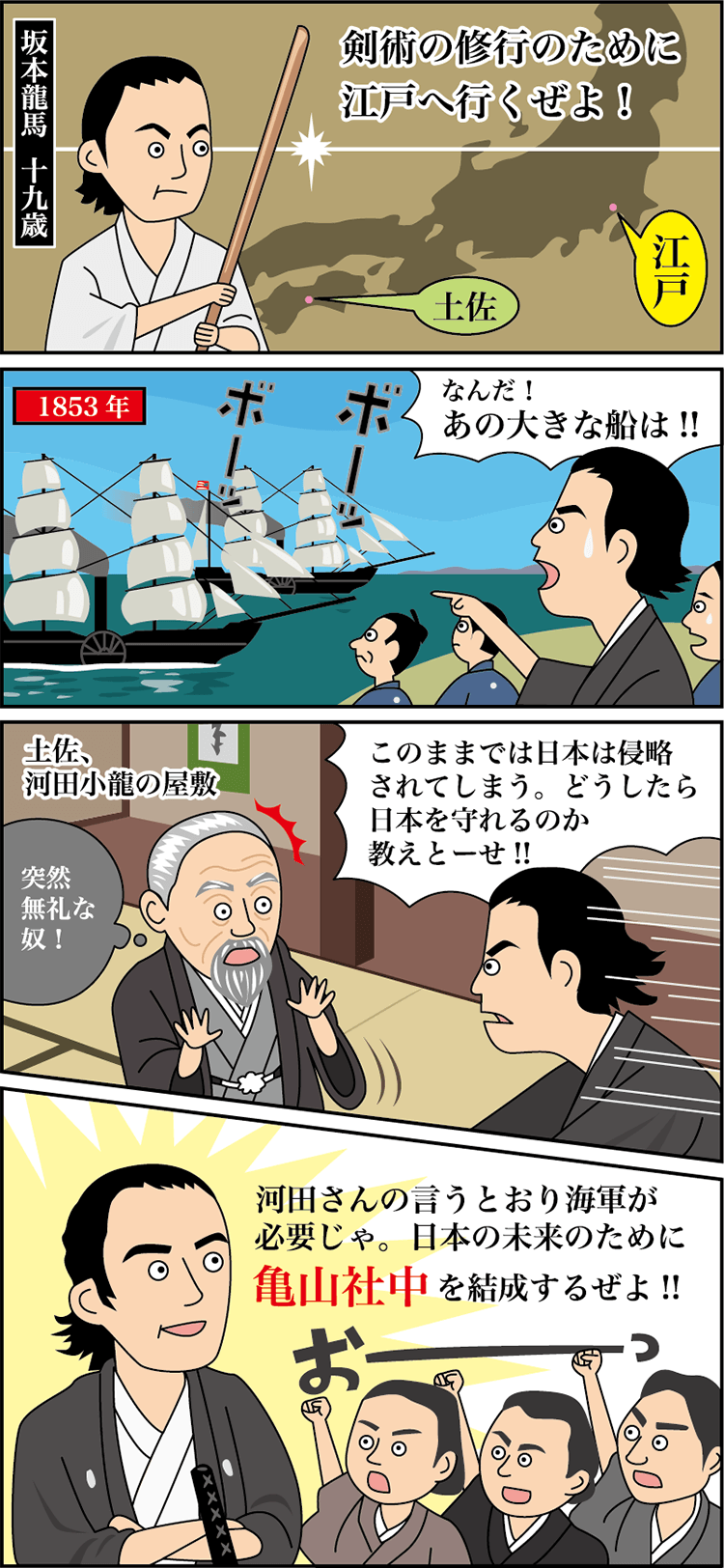

坂本龍馬は、15年に土佐で生まれました。 坂本龍馬の家系は女性が非常に強かったそうです。 例えば、坂本龍馬の姉である 「乙女(乙女姉さんと呼ばれています)」は、有名です。 戦国時代にの坂本家には 「おかあ殿」と呼ばれる女性がいて 山賊6人を斬り伏せたとも言われています。 他にも、坂本龍馬自身の母親は 生まれてすぐに亡くなってしまったのですが、 義母として入っ泣き虫龍馬 (江戸に行くまで) 坂本龍馬は、江戸時代の終わりごろ、15年に土佐藩のお城・高知城の本町(高知市上町)で、5人兄弟の末っ子に生まれました。 本家は「才谷屋」というお金持ちの家で、分家だった龍馬の家もお金持ちでした。 子どものころは泣き虫だったとも言われています。 3歳年上の乙女ねえさんとは仲がよく、大人になってからも、龍馬は乙女ねえさんによく手紙をだして坂本龍馬 土佐藩とさ はん (高知県)出身の志士で、対立していた長州藩ちょうしゅうはんと薩摩藩さつまはんとの間に薩長同盟さっちょうどうめいを成功させるのに力を尽くしましたが、大政奉還たいせいほうかんの直後、同じ土佐藩出身の志士中岡慎太郎なかおかしんたろうとともに京都で暗殺されました。 彼は 防府 を訪れたとき、宮市の旅館、藤村屋の離れ( 暁天楼 )の 板戸 に走り

坂本龍馬は土佐藩スパイ説 坂本龍馬は土佐藩のスパイだったという説です。 スパイの定義は時代によって異なり、遡ると戦国時代から存在しており、その頃は情報をかき集め、時には命を懸けることもありました。 徳川幕府の頃のスパイは将軍から御庭番や隠密と言われる役職が不穏な動きをする諸藩の情報を探っていました。 戦国時代とは異なり、暗殺などの殺戮行為は含まれて第6話 龍馬と共に見た夢 岩崎彌太郎と坂本龍馬のエピソードを紹介します。 1867年、再び長崎に赴任した彌太郎は後藤象二郎を助け、土佐藩のために金策に走り、蒸気船や武器弾薬を買い付け、さらには坂本龍馬の海援隊の活動をも支えました。 彌太郎と 坂本龍馬は土佐の 郷士 ごうし 、坂本家の次男として生まれました。 二男三女の末っ子で、少し甘やかされて育ったようです。 もともと坂本家は、豪商・ 才谷屋 さいたにや の分家でした。 そのため、龍馬は約500坪もある屋敷で育ったようですよ。 母の死後は、姉の 乙女 おとめ にスパルタ教育を施されます。 手荒い方法で、幼い龍馬の精神力を叩き直したそうです。 龍馬がそ

坂本家の道のり:龍馬のルーツ「才谷」探訪 龍馬の祖先は太郎五郎で、近江の国(滋賀県)の坂本城が落城したときに、土佐へ逃れ長岡郡才谷村(高知県南国市才谷)に移り住み才谷で農業を営んで生活していました。 4代目八兵衛守之が高知城下(高知市内)に移り住み、「才谷屋」の屋号で質屋を始めました。 その後、事業展開を行い、5代目八郎兵衛正禎が借家で営業していた才谷屋の屋敷を買い土佐藩士(脱藩)坂本龍馬(さかもとりょうま) (10年~1863年) 15年 坂本長兵衛の次男として土佐藩内で生まれる。 1853年 江戸の千葉定吉の道場へ剣術修行に向かう。 1854年 江戸より帰国する。 1856年 再び江戸へ修行に向かう。土佐弁:龍馬のルーツ「才谷」探訪 土佐弁について 映画「鬼龍院花子の生涯」の 「なめたらいかんぜよ~」という台詞が脚光を浴びてから土佐弁というと語尾に「~ぜよ」がつく。 と、思われがちですが、最近はほとんど使われていません。 「~やき

龍馬直筆の手紙草稿 暗殺直前 土佐藩の重臣宛て 日本経済新聞

坂本龍馬脱藩の日と土佐幕末維新物語 ユーラシア旅行社

慶応3年1月12日、長崎の清風亭で坂本龍馬と土佐藩参政後藤象二郎の会談が行われ、その結果4月に亀山社中は海援隊として生まれ変わりました。 海援隊は後藤の管理下に置かれ、龍馬は海援隊隊長に任命されました。 海援隊は土佐藩に属していたものの、その経費は海援隊の海運業で賄うことが原則でした。 また、貿易商社の役割だけでなく、政治、経済、語学、航海術などの学問の研究の場とし坂本龍馬誕生地 国民的人気の龍馬は天保6年11月15日(16年1月3日)今の高知市上町1丁目上町病院のある場所で生まれ 名は直陰(なおかげ)のち直柔(なおなり)。 龍馬は通称で 他に才谷梅太郎などの変名があると、 坂本龍馬銅像 何をさておき一番の龍馬脱藩の道・維新の道│梼原町観光情報 梼原町観光情報ホーム 龍馬脱藩の道・維新の道 幕末の風雲急を告げる文久2年(1862)春、坂本龍馬は、梼原から那須俊平・信吾父子の案内で盟友澤村惣之丞とともに、回天の偉業を夢見て脱藩。 土佐勤王党

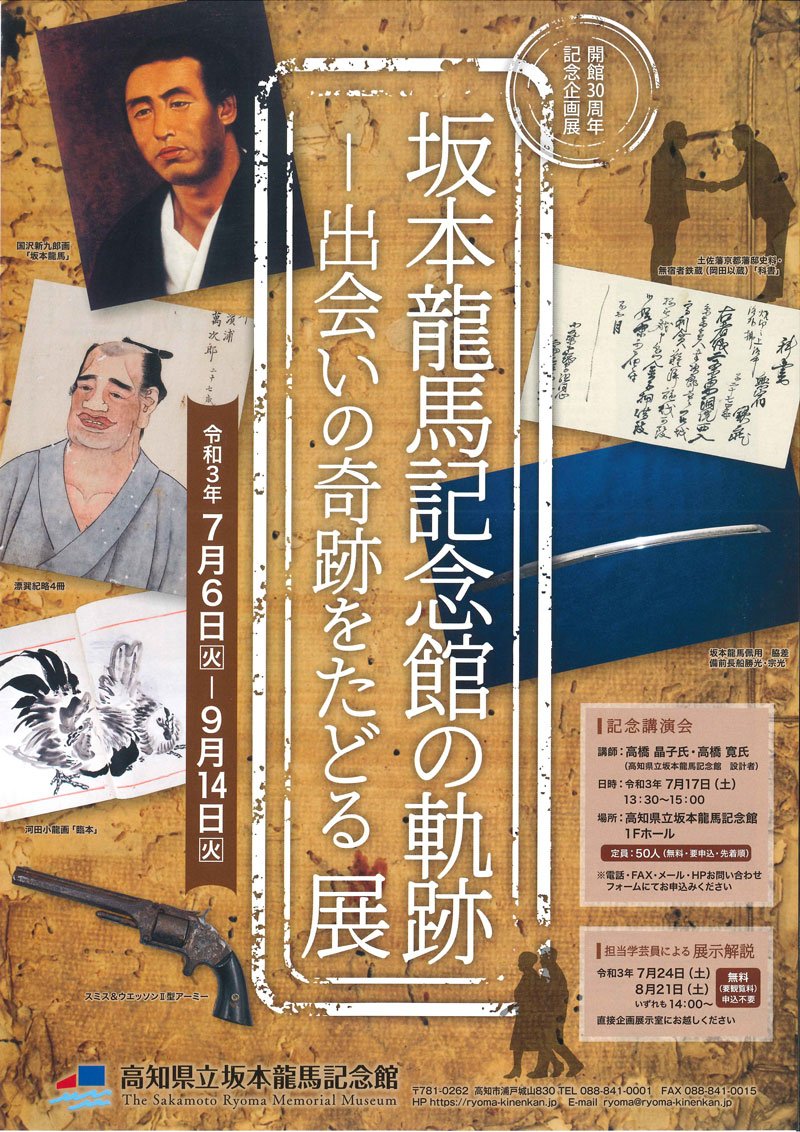

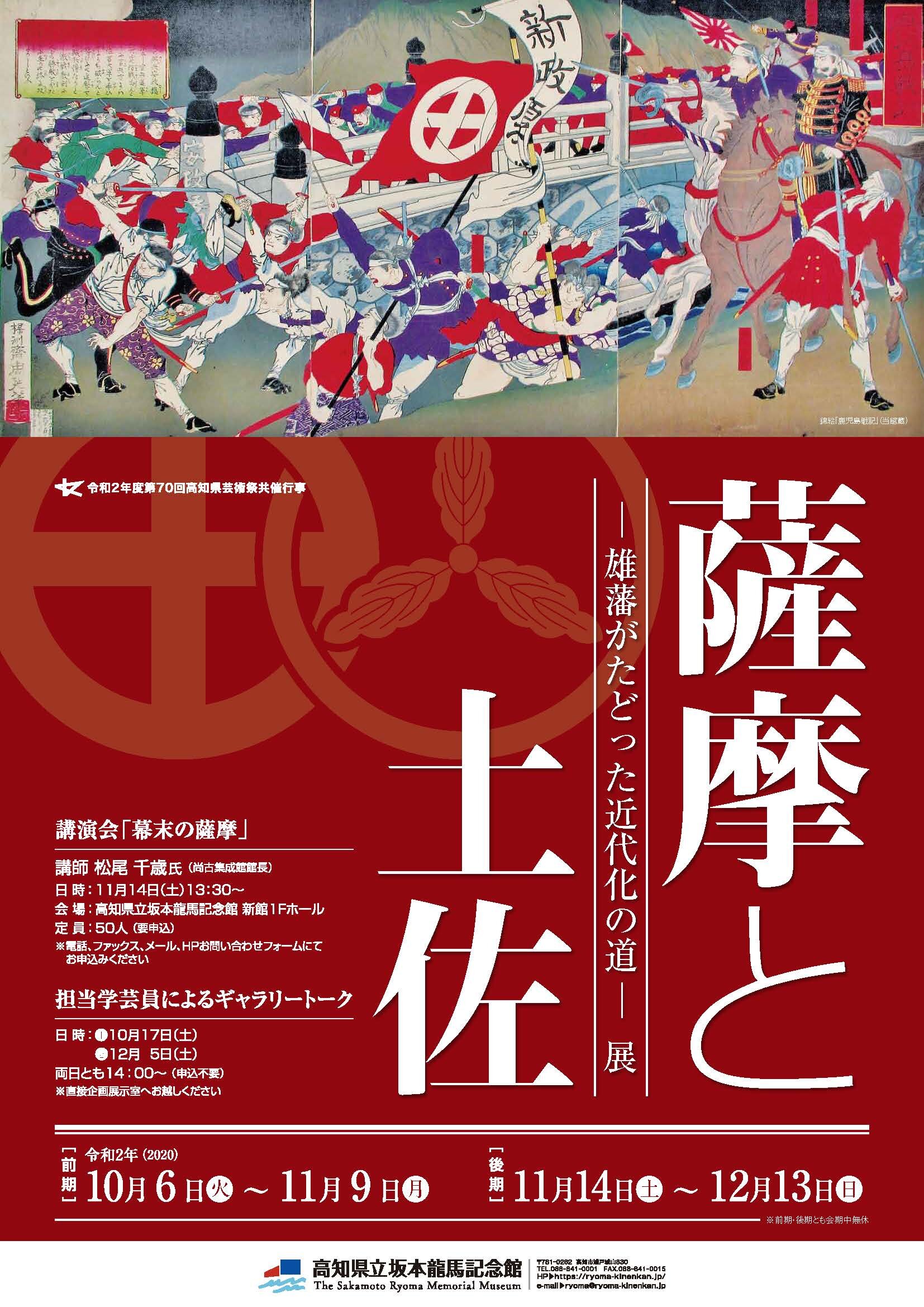

薩摩と関わった土佐人紹介 坂本龍馬記念館で特別展 高知新聞

坂本龍馬像 立会川 アクセス 場所 地図 土佐藩邸跡に建立された坂本龍馬像 史跡 観光 日本の歴史 日本の歴史ガイド 日本のお城 城跡 史跡 幕末

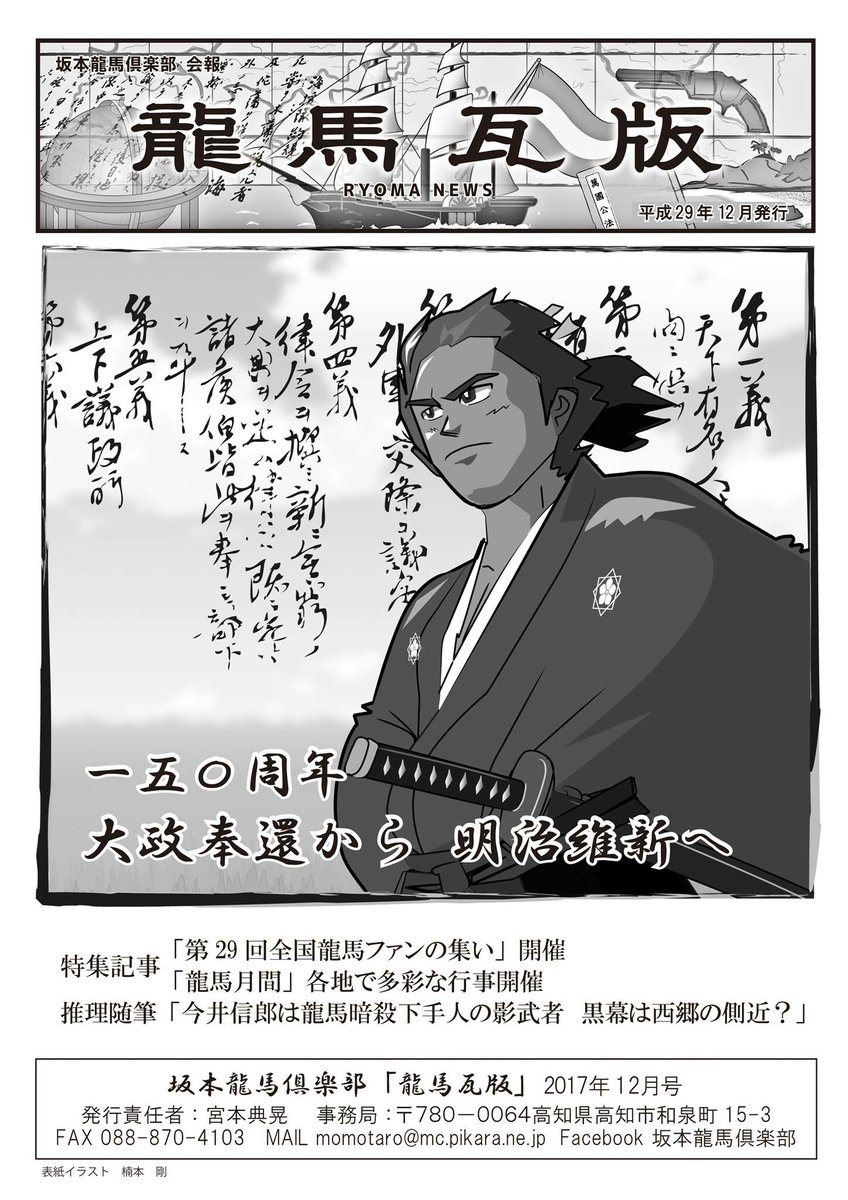

土佐藩 坂本龍馬人物伝 土佐藩 (とさはん) 正称は高知藩(こうちはん)。 藩庁は高知城(高知市)にあった。 江戸城内控えは大広間詰。 土佐藩の領域は戦国時代末期には長宗我部氏が治めていた。 慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いにおいて長宗我部盛親は西軍に与し改易となった。 豊臣氏恩顧の大名で遠江国掛川(現在の静岡県掛川市付近)を治めていた山内一豊は東軍(徳川家康方)に味方 坂本龍馬は長崎で何をしたのか? 龍馬ゆかりの地、長崎観光スポットも紹介 。 坂本龍馬は土佐藩出身。 身分は低かったが 才谷屋 から多額の財産を分与されていたので、裕福な家庭に生まれます。 その後龍馬は17歳の時、剣術道場のため、江戸へ 坂本龍馬の魅力に出会える土佐のおすすめ観光スポット7選 更新 Tweet 坂本龍馬の没後150年、大政奉還から150年という年にあたる17年、高知県では同年3月から2年にわたり歴史を中心とした博覧会「志国高知 幕末維新博」を開催。 そこで今回は、高知県に来たら行っておくべき、龍馬ゆかりの地や観光スポットをご紹介します。 「龍馬歴史館」内にある龍馬の蝋人形

坂本龍馬

土佐から来たぜよ 坂本龍馬展 百段階段 ホテル雅叙園東京

龍馬は後藤に土佐藩船夕顔の中で、大政奉還(たいせいほうかん)を盛り込んだ8つの策を提案した。 これが船中八策といわれる。 後藤はこれを前・土佐藩主山内容堂(やまうちようどう)に進言し、容堂が15代将軍徳川慶喜(よしのぶ)に大政奉還を建白し、これを慶喜が受け入れ、10月14日に政権を朝廷に奉還した。 謎多き龍馬の死 龍馬はその1ヶ月後の11月15日※、33歳の誕生日に京都の近江維新の英雄、坂本龍馬。 土佐藩(高知県)の下級武家の出身。 薩長同盟の立役者であり、海援隊の設立、大政奉還の成立に尽力し明治維新に大きく貢献した志士の一人。 才谷梅太郎などの偽名も使っていた。 同じ維新志士ではあったが、薩摩藩の西郷隆盛や大久保利通、元土佐藩出身の友人で後に龍馬と共に暗殺された中岡慎太郎ら武力討幕路線とは異なり、大政奉還を受け入れた徳川慶喜を諸侯会 坂本龍馬が生まれ育ったのは土佐。 現在の高知県です。 そして・・ 実家の場所があったのは現在の高知市上町です。 坂本龍馬の実家は商人の家で、わりと裕福な家庭だったそうです。 現在・・ 龍馬の実家は、どうなっているのでしょうか? 才谷屋とは?

坂本龍馬像と同じ目線で見た桂浜と土佐の高知のはりまや橋で 四国の旅 高知編1 北海道旅行記 逆巻く波にかかった橋のように

脱藩 坂本龍馬人物伝

坂本龍馬の出身地は? 坂本龍馬の出身地は土佐藩です。現在の高知県になります。 現在の住所でいうと〒 高知県高知市上町1丁目7で生まれました。 誕生日の記念碑も建てられています。 出身地の高知県では坂本龍馬

土佐藩の英傑三人 坂本龍馬銅像の口コミ トリップアドバイザー

まんが維新伝 坂本龍馬 バーチャル土佐湾の市場 Booth

坂本龍馬の魅力に出会える土佐のおすすめ観光スポット7選 観光 旅行ガイド ぐるたび

懇親会での土佐弁がやかましい Twitter Search Twitter

坂本龍馬は剣術の達人 3分でわかる坂本龍馬

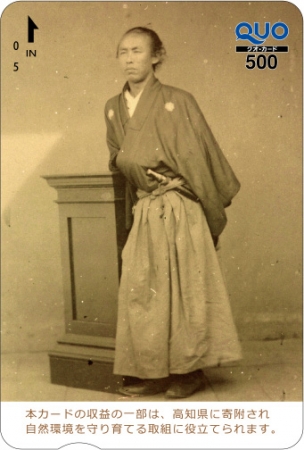

土佐を代表する幕末の英雄がquoカードになって新登場 高知県ご当地quoカード 坂本龍馬 新発売 株式会社クオカードのプレスリリース

坂本龍馬 土佐の風雲児 ぶっくいん高知 古書部 古本 中古本 古書籍の通販は 日本の古本屋 日本の古本屋

坂本 龍馬 海援隊士 幕末亀山社中 日本の歴史ガイド 日本のお城 城跡 史跡 幕末

土佐の脱藩浪士 坂本龍馬 歴史まとめ Net

坂本龍馬の魅力に出会える土佐のおすすめ観光スポット7選 観光 旅行ガイド ぐるたび

土佐の高知の桂浜 観光地 月の名所 坂本龍馬像 桂浜水族館 心霊スポットとしても有名 Youtube

土佐の高知 坂本龍馬 まっことゆる い竜馬tシャツ Ryoma波にのる Stickers By 今日もまっこと青い空 Harada Awawa Suzuri

幕末を歩く3 坂本龍馬 土佐 長崎 歴史群像シリーズ メルカリ

史跡回廊 坂本龍馬編 土佐稲荷 岬神社

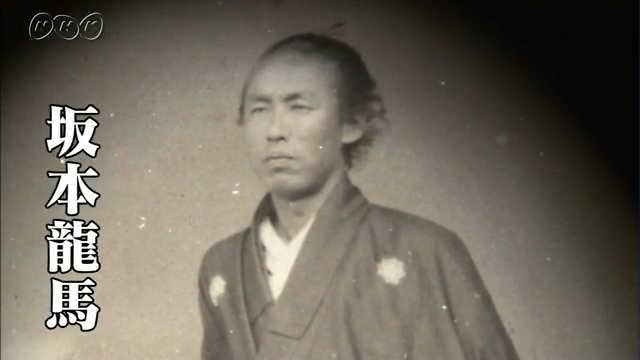

坂本龍馬 幕末の動乱 倒幕側 歴史にドキリ Nhk For School

大特価 絵画風 壁紙ポスター 坂本龍馬像 中岡慎太郎像 武市半平太像 土佐藩郷士 幕末志士 Skrm 006w1 ワイド版 921mm 576mm スプリングフェア Carlavista Com

りょうまについて こどもページ 高知県立坂本龍馬記念館

土佐の人物シリーズ コースター6枚セット 坂本龍馬など新品未使用 送料無料 メルカリ

新選組外伝 木村幸比古筆 7 土佐藩の龍馬 なぜ暗殺 1 3ページ 産経ニュース

土佐の人物シリーズ コースター6枚セット 坂本龍馬など新品未使用 送料無料 メルカリ

南国土佐で坂本龍馬氏に出会いカツオのタタキを食した高知県の旅 悪い虫のブログ

Amazon Co Jp 852真筆山内容堂 屏風捲り 幕末の土佐藩主 坂本龍馬 掛軸 古書画 消息 書簡 ホーム キッチン

1

1

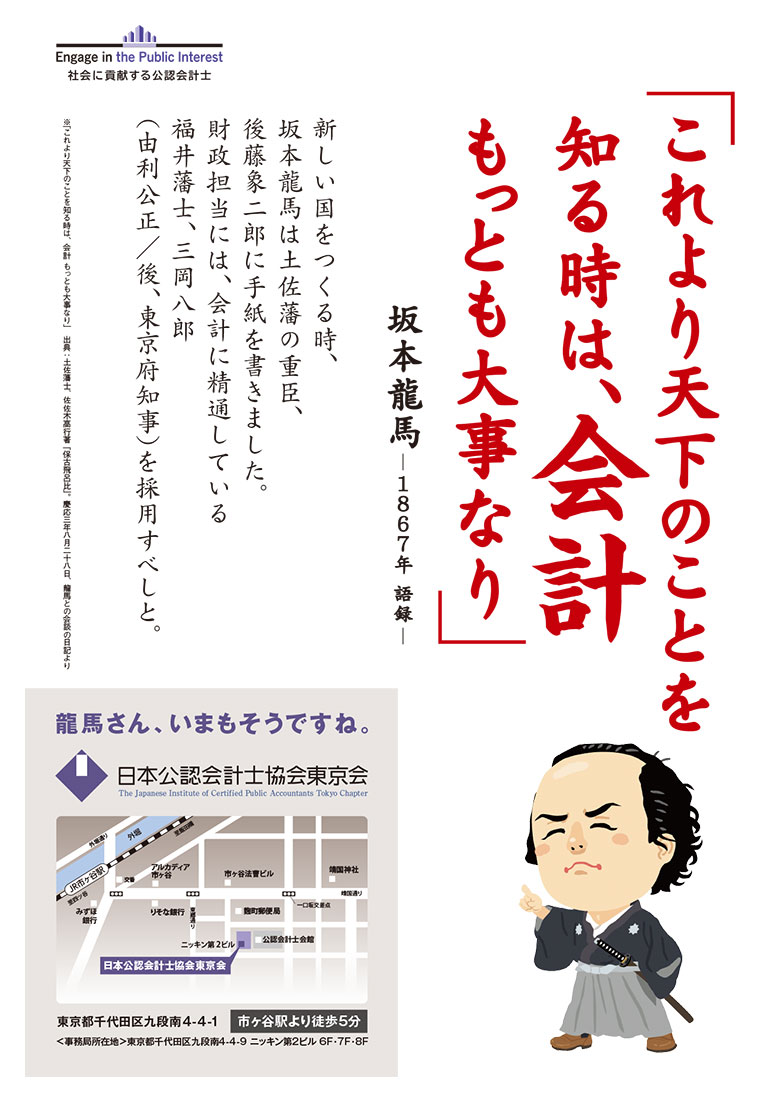

坂本龍馬の言葉で会計の大切さを伝える 日本公認会計士協会東京会

龍馬と亀山社中 関係薄い 船中八策は虚構の可能性 朝日新聞デジタル

坂本龍馬の視点に立って 現代の日本 太平洋を見て考えてみる 霊園とお墓のはなし

坂本龍馬とはどんな人 何をした 年表付きで簡単解説 性格も紹介 レキシル Rekisiru

土佐弁 龍馬のルーツ 才谷 探訪

桂浜 坂本龍馬の愛した土佐の太平洋 高知の歴史は全てここから レペゼン高知

Fgo 以蔵さんと龍馬による殺伐土佐弁講座マンガ

幕末志士伝 土佐藩 坂本竜馬ほか

小野大輔 坂本龍馬役で地元 土佐弁披露 儂が龍馬じゃき Cinemacafe Net

土佐から来たぜよ 坂本龍馬展 ご招待キャンペーン スマートフォン 携帯電話 ソフトバンク

坂本龍馬の視点に立って 現代の日本 太平洋を見て考えてみる 霊園とお墓のはなし

中岡慎太郎 土佐藩 坂本龍馬 死因 Hitopedia

坂本龍馬が船中八策を起草したといわれる土佐藩船 夕顔丸 の木造船模型 Bilde Av Former Yamaguchi Family Shimoyashiki Nagaya I Kochi Tripadvisor

坂本龍馬と幕末の土佐 岡山県立博物館 武士道美術館

別冊歴史読本8月号 幕末三傑シリーズ1 土佐の風雲児 坂本龍馬 メルカリ

土佐の酒詰合わせ 坂本龍馬セット180ml 6本入販売中 高知酒店 近藤印高知酒店ss

Kadokawa 児童図書編集部 今日は 土佐藩 の 後藤象二郎 らが 前藩主 山内豊信 の 大政奉還 の建白書を幕府に提出した日です 古い決まりにとらわれない自由な発想で新しい日本を見出した 幕末の風雲児 坂本龍馬 の激動の生涯を描いた まんが人物

坂本龍馬 Wikipedia

桂浜 坂本龍馬像 ポストカード 絵葉書販売 土佐っ子市場 坂本竜馬像のポストカード通販

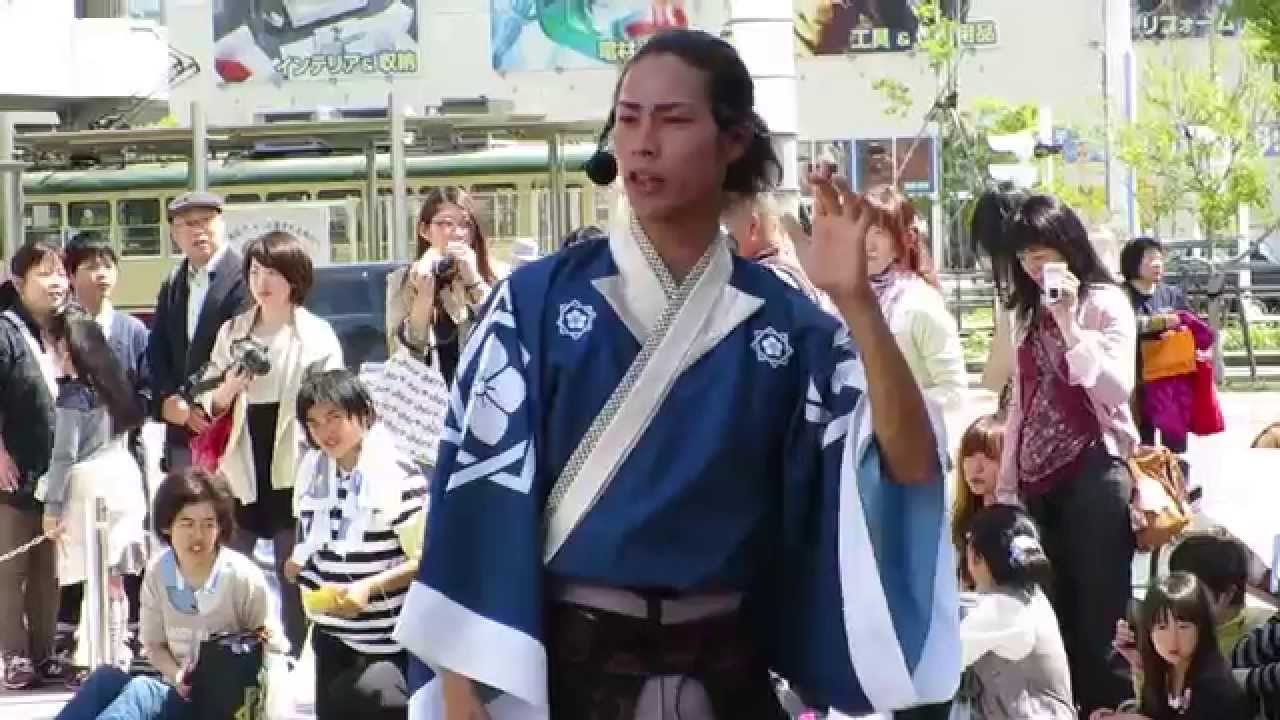

坂本龍馬 卒業 最終日 土佐おもてなし勤王党 Youtube

坂本 龍馬

坂本龍馬人物伝 幕末を駆け抜けた男 坂本龍馬 の生涯を辿る

土佐藩郷士 坂本 龍馬 龍オン 龍が如く Online 攻略wiki ヘイグ攻略まとめwiki

坂本龍馬 土佐藩 海援隊 亀山社中 Hitopedia

土佐のおきゃくにも大活躍の置けないおちょこです よさこい お土産 坂本龍馬べく杯そらきゅう 高知 日本酒 宴会グッズ 父の日 おきゃく 至上

ヤフオク 昭和流行作家の名著初版本 実説坂本龍馬 土佐海

jr高知駅前に立つ 土佐藩の志士 土佐勤王党 の面々 率先して交通安全週間pr中 高知市 坂本龍馬銅像の写真 トリップアドバイザー

早わかり 坂本龍馬 幕末の討幕運動指導者 土佐藩士 15 1867 Youtube

土佐の新銘菓 龍馬物語 一豊の妻 龍馬のブーツ 土佐二十四万石 牧野富太郎花恋人 菓匠 西川屋老舗 高知県の伝統のお菓子 和菓子 土産 全国銘菓加盟店

坂本龍馬と土佐犬 なかちゃんのブログ

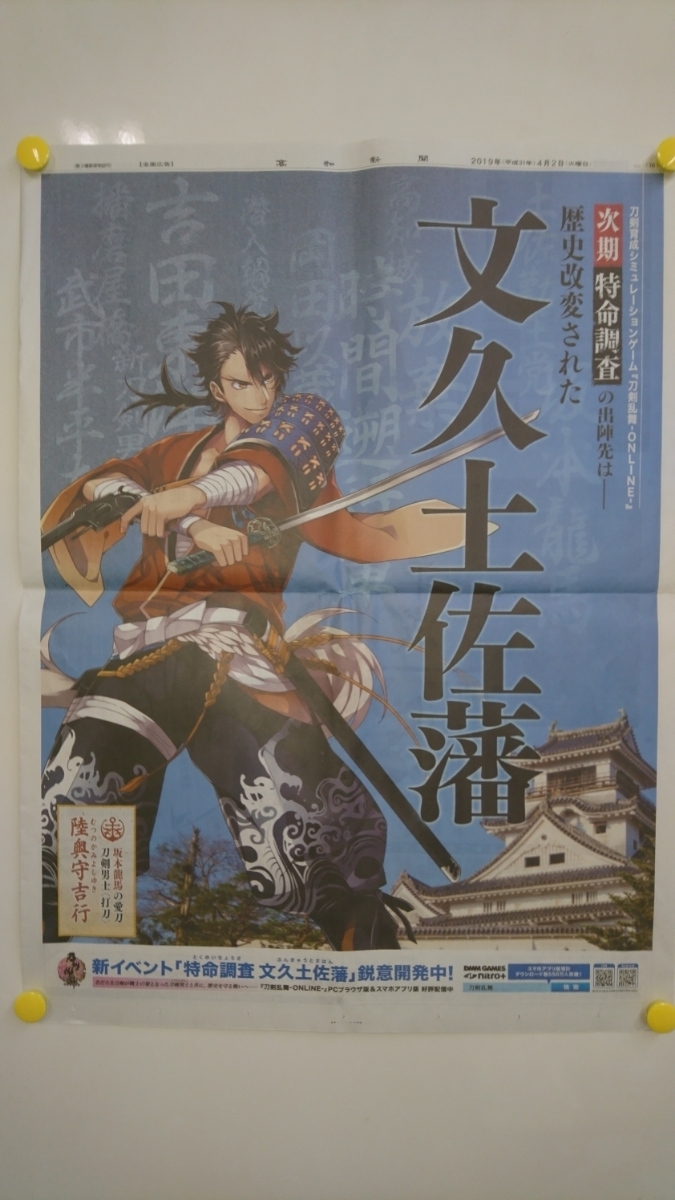

ヤフオク 刀剣乱舞 特命調査 文久土佐藩 坂本龍馬 愛刀 陸

高知市 土佐で坂本龍馬の時代と歴史を探るおすすめルート The Gate 日本の旅行観光マガジン 観光旅行情報掲載

刀剣ワールド 坂本龍馬と刀

坂本龍馬の命日だからおさらいしてみる 東京のパワースポットを歩く

西郷隆盛

坂本龍馬の北海道移住の遺志を叶えた子孫 なぜ土佐の坂本家は北海道へ渡ったのか 北海道 歴史 文化 Japaaan 日本史

幕末維新 土佐三志士箸の通販 高知のお土産

土佐四天王像 観光情報 京都に乾杯

黒船に衝撃 若き龍馬と浜川砲台 Stic Dream Vol 02 キヤノンitソリューションズ

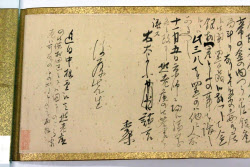

土佐の古文書を多面的考察 龍馬の手紙など38点 高知県立坂本龍馬記念館で企画展 高知新聞

企画展 高知県立坂本龍馬記念館

こうち旅広場 土佐三志士像

絵画風 壁紙ポスター 坂本龍馬 りょうま 土佐藩郷士 幕末志士 16 67年 キャラクロ Skrm 001a2 版 4mm 594mm の通販はau Pay マーケット レアルインターショップ Au Pay マーケット店

土佐三志士像 左から武市半平太 坂本龍馬 中岡慎太郎 を背に意気込む栄枝 右 と石井大 球団提供 スポニチ Sponichi Annex 野球

企画展 高知県立坂本龍馬記念館

坂本龍馬の出身地はどこ 土佐藩は現在の何県 坂本龍馬 Com

Fgo 土佐弁の講座本を出す龍馬さんと翻訳してあげる以蔵さん

四国上陸 高知は坂本龍馬記念館 高知城の土佐ネコまで ミニチュア画像の旅 高知市 高知県 の旅行記 ブログ By サンディさん フォートラベル

坂本龍馬の出身地 土佐の花は なぞなぞ魔法学園 ヒント

西郷隆盛と土佐 歴史系記事 土佐の歴史さんぽ

貸切 坂本龍馬 ツアー 桂浜 坂本龍馬記念館 和霊神社 日根野道場 誕生地の碑 土佐の英雄ゆかりの地 3時間 選べる出発時間 空港送迎可 高知市発 高知の観光 遊び 体験 レジャー専門予約サイト Veltra ベルトラ

中岡慎太郎館 中岡慎太郎とは

名勝 土佐の桂浜と坂本龍馬像 高知市 タクヤの写真館

Paypayフリマ 土佐史談復刻叢書 9 坂本龍馬 千頭清臣著

坂本龍馬 中岡慎太郎暗殺 本屋 菊屋 の峰吉は嘘をついている 幕末散歩 Com

土佐の人物シリーズ コースター6枚セット 坂本龍馬など新品未使用 送料無料 メルカリ

連載第2回 今日が暗殺150年 龍馬暗殺の黒幕を総ざらい ウォーカープラス

夢組の 土佐の風雲児 坂本龍馬 出陣川中島 Ep をapple Musicで

土佐三志士像 The Gate 日本の旅行観光マガジン 観光旅行情報掲載

坂本龍馬 鳴る 刀 ブービー棒 の通販

坂本龍馬 Wikipedia

現代の 坂本龍馬 求む 土佐おもてなし勤王党 の2代目坂本龍馬を公募 3月15日 土 に高知市内で公開オーディションを実施 土佐 おもてなし勤王党運営事務局のプレスリリース

幕末を歩く3 坂本龍馬 土佐 長崎 歴史群像シリーズ メルカリ

ヤフオク 昭和流行作家の名著初版本 実説坂本龍馬 土佐海

坂本龍馬 史実の人物像に迫る 暗殺されるまで駆け抜けた33年の激動 Bushoo Japan 武将ジャパン

二人の坂本龍馬 土佐の龍馬と長州の龍馬 ユニフォース文庫 金子 浩一 小説 文芸 Kindleストア Amazon

高知 土佐 坂本龍馬 Com

ヤフオク 昭和流行作家の名著初版本 実説坂本龍馬 土佐海

角川まんが学習シリーズ まんが人物伝 坂本龍馬 まんが人物伝 書籍 角川まんが学習シリーズ Kadokawa

坂本龍馬の魅力に出会える土佐のおすすめ観光スポット7選 観光 旅行ガイド ぐるたび

坂本龍馬を生んだ 熱い 高知県の絶対外せない観光スポットをご紹介 近畿日本ツーリスト

坂本龍馬 偉人紹介 土佐の歴史さんぽ